用意する物

- タコラッチ・ミニ

- 1個

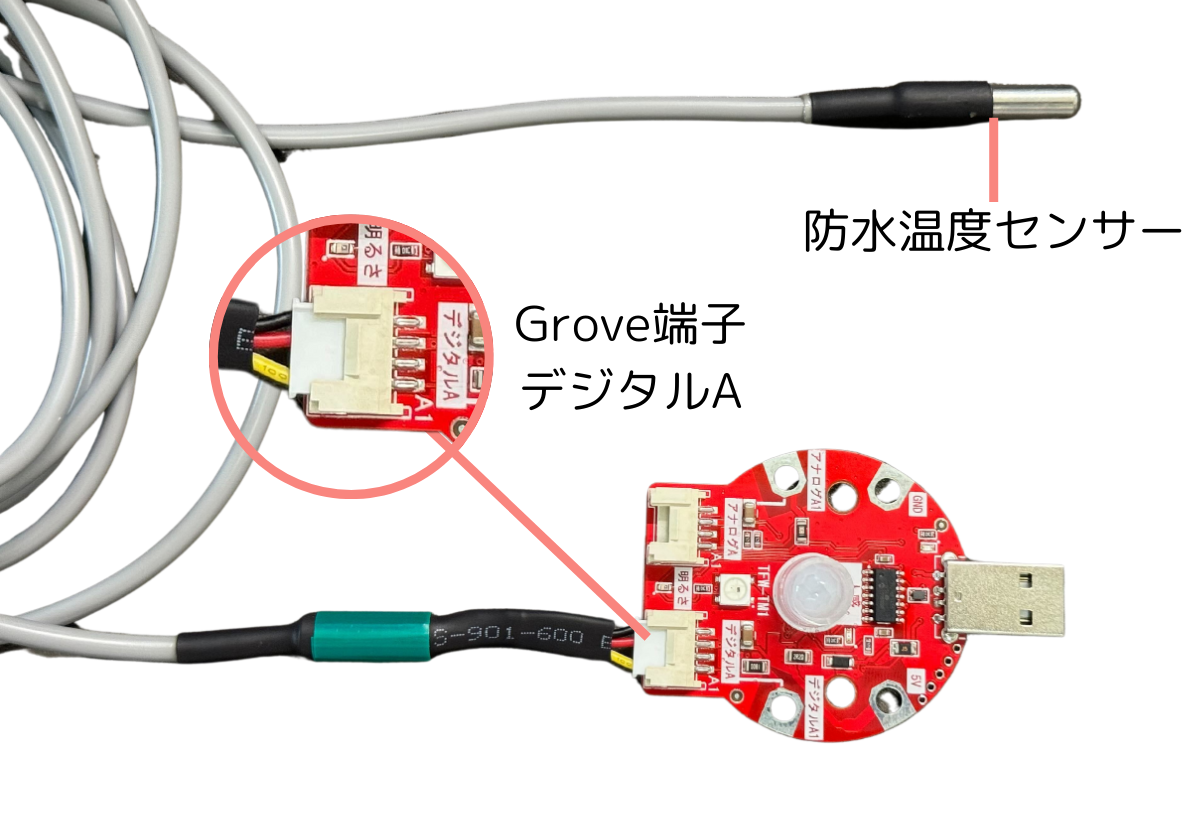

- Grove防水温度センサー

- 1個

- タブレットPCまたはPC

- 1台

- 教科書で指示されている実験機器

- 一式

活動

■AkaDakoファミリーの準備

- 防水温度センサーをGrove端子の「デジタルA」に差し込む。

- タコラッチ・ミニとPC(タブレット)をUSBで接続する

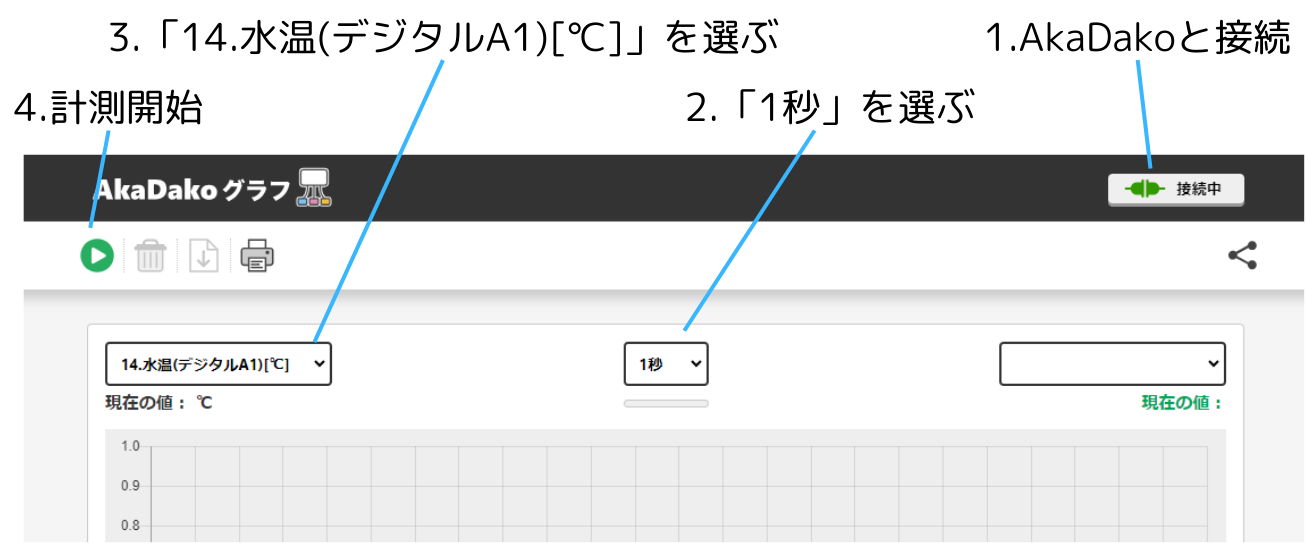

- アプリを起動。

- 右上の「接続する」をクリック。

- グラフ左上のセレクターで「14.水温(デジタルA1)」を選択。

- グラフ中央上のセレクターで計測の間隔を「1秒」にする。

■実験装置の準備

- 教科書に準じて実験装置を組み立てる。

- 棒温度計を使用するところを、防水温度センサーに置き換える。(防水温度センサーの先端を、水の中に入れる。ケーブルは、火に当たらないようにスタンドの上を通す。)

■実験の手順

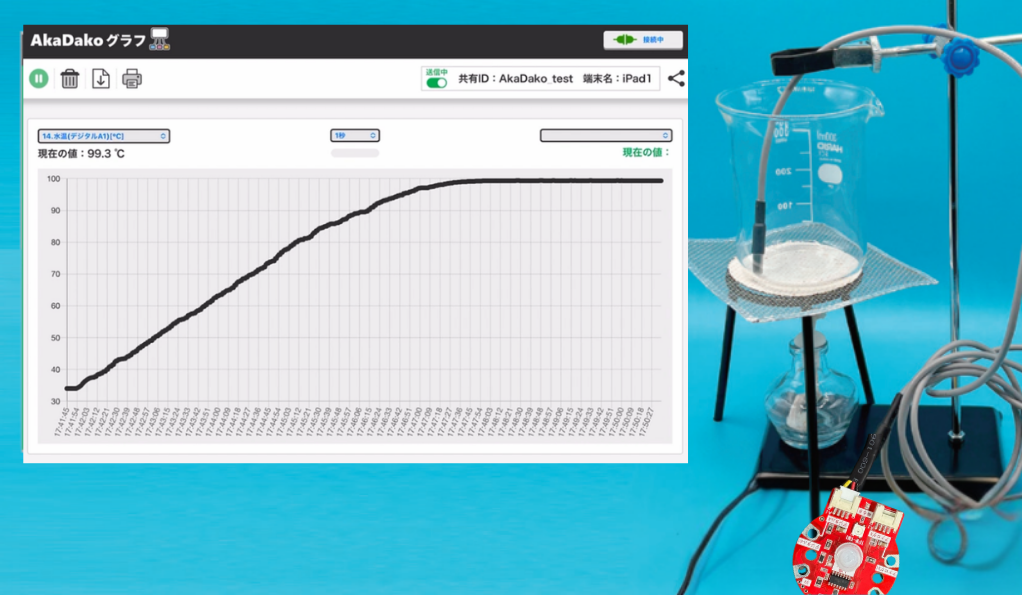

- 水を温め続けるときの実験

- ガスコンロの火をつけ、それと同時に、AkaDakoグラフの 「▶」ボタンを押して計測を開始する。

- 1分ごとに、経過時間、水の温度、水の様子をメモする。(グラフには触らない。水の様子をしっかりと観察する。)

- 水が沸騰し、5分程度したら、ガスコンロの火を止める。

- AkaDakoグラフの 「停止」ボタンを押して計測を停止する。

- AkaDakoグラフの結果画面をスクリーンキャプチャで撮る。

- 水を冷やし続ける時の実験

- 防水温度センサーと水を入れた試験管を、氷水(食塩をまぜたもの)の入ったビーカーに入れ、それと同時に、AkaDakoグラフの 「▶」ボタンを押して計測を開始する。

- 1分ごとに、経過時間、水の温度、水の様子をメモする。(グラフには触らない。水の様子をしっかりと観察する。)

- ビーカーの水が完全に凍ったら、AkaDakoグラフの 「停止」ボタンを押して計測を停止する。

- AkaDakoグラフの結果画面をスクリーンキャプチャで撮る。

■実験後のデータ整理

- TFab Graphの結果画面のスクリーンキャプチャを、班のメンバーと共有する。

- 普段学級で使っているツール(GoogleドキュメントやMicrosoft Word などスクリーンキャプチャを貼り付けられるツール)を使用して整理をする。(個人または、共有シートでまとめる。)

- ワークシートの例

熱し続けた時の水の様子

| 時間 | 温度 | 水の様子 |

|---|---|---|

| 2分 | 32℃ | ビーカーの底から、あわが出てきた |

| 6分 | 57℃ | 湯気が出てきた |

| 10分 | 76℃ | 小さなあわがたくさん出てきた |

| 18分 | 98℃ | 大きなあわがたくさん出てきた |

先生へ

■本実験の位置付け

- 本実験は、小学校学習指導要領に記載されている第4学年の内容「金属、水、空気と温度」の学習を想定しています。

- その内容のうち、「水の状態に着目して、温度変化と関係付けて、水の状態の変化を調べる」の実験場面にあたります。

- AkaDakoファミリーと防水温度センサーを使うと、水温の変化をリアルタイムで可視化することができます。

- 防水温度センサーを使うと-55℃~+125℃の温度測定ができます。

- 多くの教科書に記載されている、温度計を使った測定と置き換えることができます。

■AkaDakoファミリーを使うメリット

- 離れて値を確認することができるので、安全に実験を行うことができる。

- 水温の変化をリアルタイムで可視化することができる。

- グラフが自動的に描画されるので短い授業時間で実施する事ができる。

- 水温を正確に測定することができる。

- 凍結実験ではアルコール温度計を使うと割れてしまう可能性がある。防水温度センサーでその心配がない。

- ビーカーに蓋をしなくても水温を正確に測ることができるため、蒸発による水面の低下を見やすくすることができる。

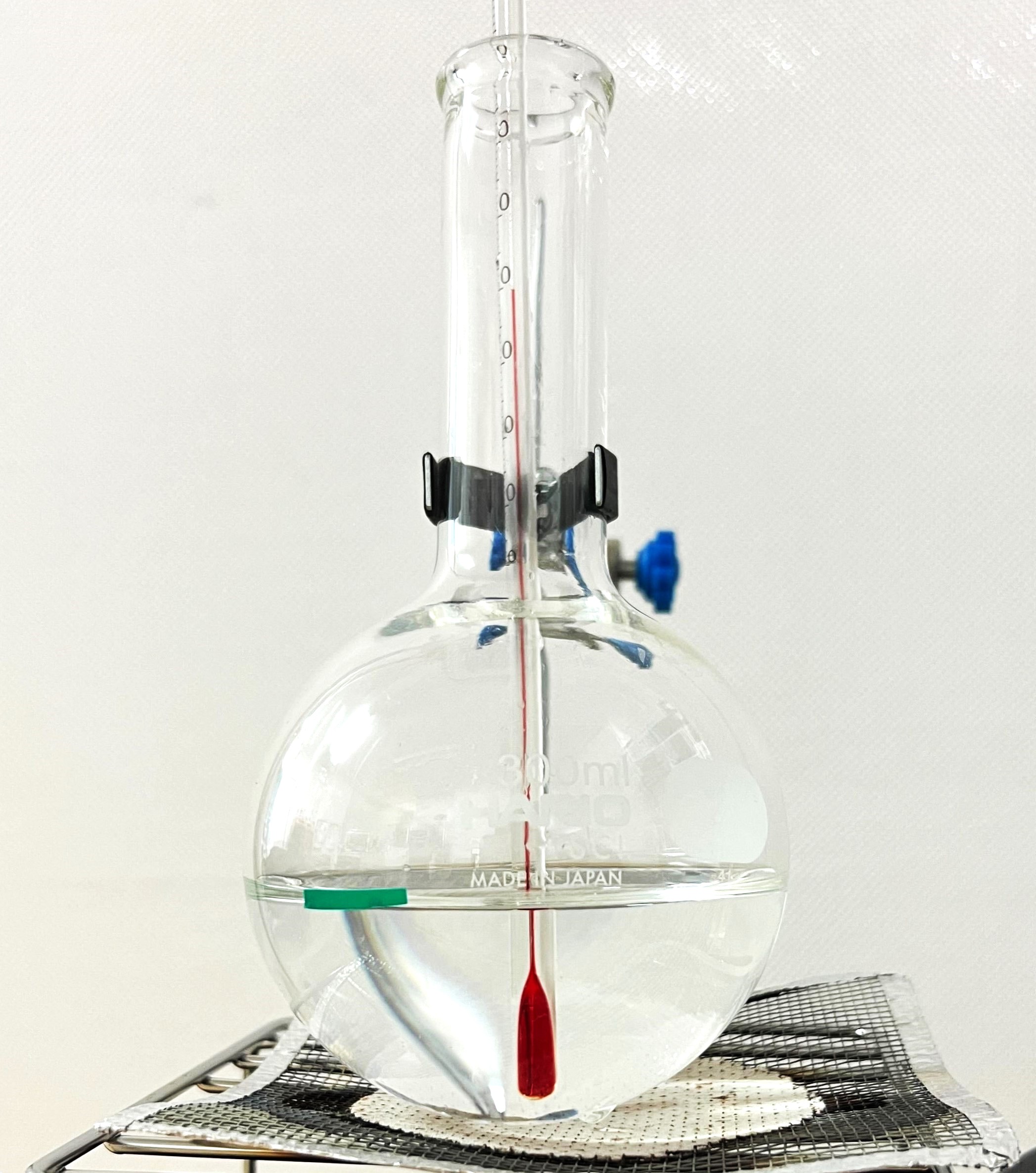

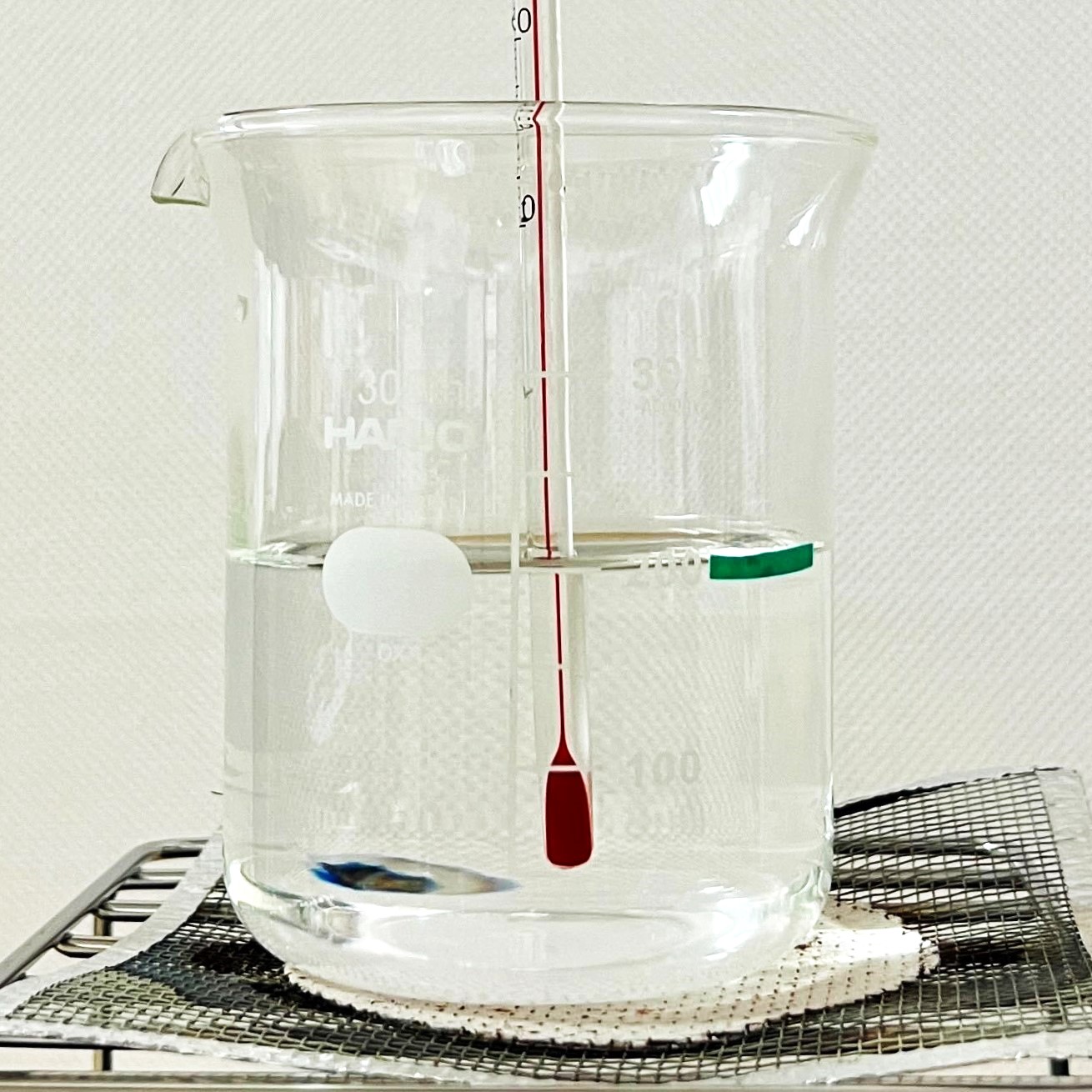

- 実験装置の比較(下表)

| 温度計 | アルコール温度計 | アルコール温度計 | アルコール温度計 | 防水温度センサ |

|---|---|---|---|---|

| 容器 | 丸底フラスコ | ビーカー(蓋あり) | ビーカー(蓋なし) | ビーカー(蓋なし) |

| 実験装置写真 |  |

|

|

|

| 温度の正確さ | △ | 〇 | × | ◎ |

| 水の減少の見やすさ (約5分間沸騰) |

△ | △ | 〇 | 〇 |

| 30℃~沸騰までの所要時間 | 約6分 | 約6分 | 約7分 | 約7分 |

詳しい実験結果はこちら

■授業を行うに当たっての留意事項

- 防水温度センサーは-55℃~+125℃の範囲で温度を測定します。範囲外の温度では、正確に測定することができません。

- ビーカー(蓋なし)と防水温度センサーの組み合わせで実験をすると、水の沸点の測定値は理論値に近くなります。

- 水の沸点(理論値)は以下のサイトで調べることができます。

- 標高と水の沸点の関係 - 高精度計算サイト

- 調べ方

- 実験場所の実際の気圧を測る(AkaDako探究ツール、タコラッチ、その他気圧計で計測)。

- 標高:0、現地気温:実験場所の気温測定値、海面気圧:実験場所の気圧測定値、を入力する。

- 計算ボタンを押すと水の沸点が計算されます。

■必要なGIGA端末の技能

- 実験の結果を共有ツールを使って、班や全体で共有する。

- スクリーンキャプチャを撮る。

- スクリーンキャプチャで撮った写真を表にまとめる(例えば、GoogleドキュメントやMicrsoft Word)

■GIGA端末の応用

- ビーカーの様子を動画で取っておくと、実験中に写真を撮る手間が省け、実際の観察に集中することができます。実験後、見たい時間の動画を表示し、スクリーンキャプチャを撮り、自分のノート(デジタル)に貼り付けることができます。

■関連する学習指導要領解説の記載

■関連する各教科書での指導計画

- 大日本図書4年「すがたを変える水」第1次4、5時の実験場面

- 啓林館4年「水のすがた」第1次2時の実験場面

- 東京書籍4年「水のすがたと温度」第2次第3時実験2の実験場面

- 教育出版4年「水のすがたの変化」第2次実験2の実験場面

- 学校図書4年「水の3つのすがた」第1次1実験の実験場面

- 信州教育出版4年「水のすがたと温度」の実験場面

「こんな教材を開発して欲しい」「オフィシャル教材のここを改良してほしい」等御座いましたら、お気軽にご意見を頂ければ幸いです。