用意する物

- AkaDakoファミリー

- 1個

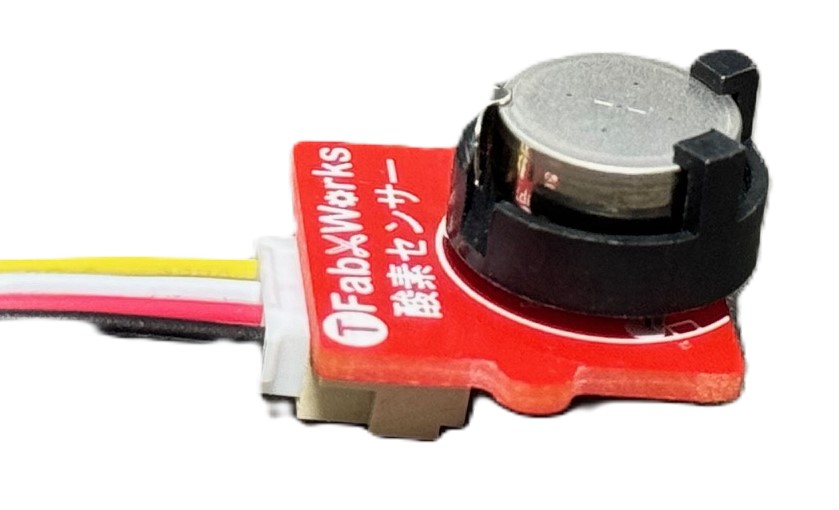

- AkaDako用簡易酸素センサー

- 1個

- Groveケーブル50cm

- 1本

- 蓋付き集気瓶

- 1個

- 石灰水

- 適量

- ろうそく

- 1本

- 燃焼さじ

- 1本

- ライター

- 1個

活動

AkaDako用簡易酸素センサーとTFabグラフを使うと、酸素濃度をリアルタイムで測定することができます。AkaDako用簡易酸素センサーは、空気亜鉛電池の性質を使った安価で簡易的なセンサーであるため、特性を理解した上で実験をする必要があります。(詳細は本ページ下「先生へ」をご参照ください。)

■AkaDako用簡易酸素センサーの事前運転(アイドリング)

- 空気亜鉛電池のシールを剥がす。(新品の空気亜鉛電池の場合のみ)

- AkaDako用酸素センサーに空気亜鉛電池を取り付ける。

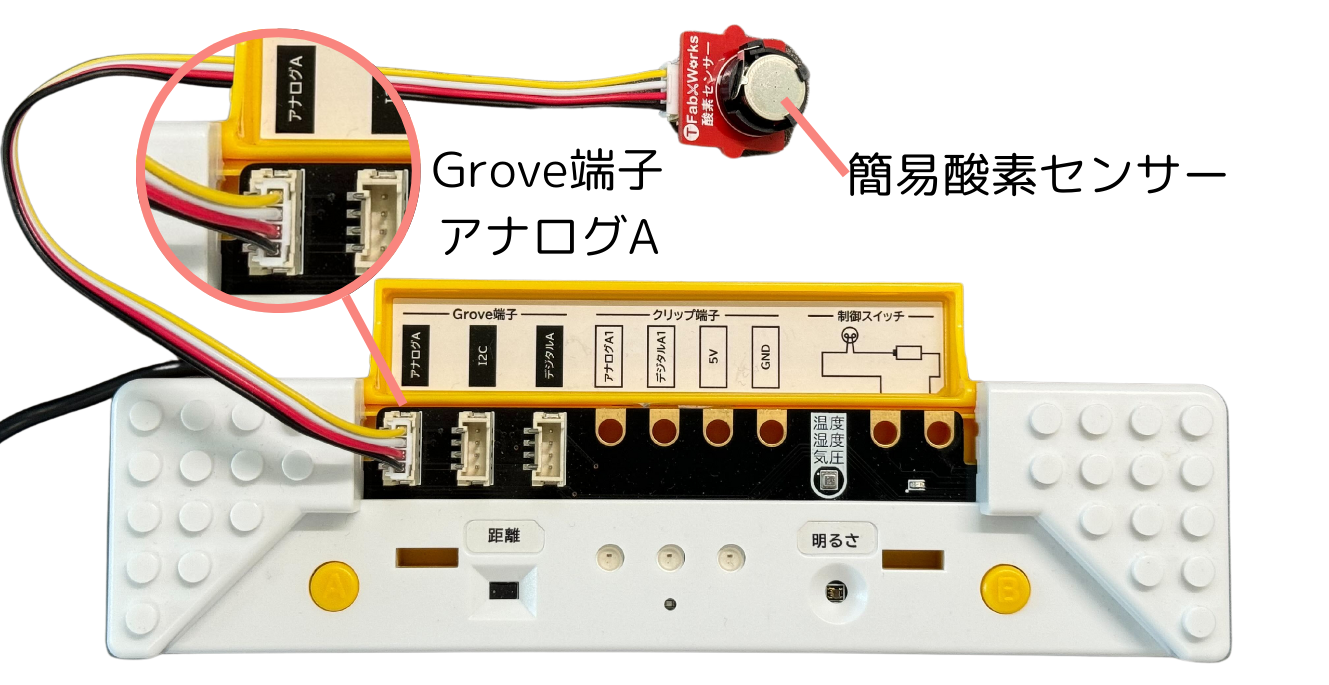

- 空気センサーを50cmのGroveケーブルでアナログAに接続する。

- この時点では、PC・タブレットには接続しなくてもよい。

- 15分程度そのまま放置する。

- 放置している間、実験の説明や実験器具の準備などをする。

■AkaDakoの準備(アイドリング後)

- AkaDakoのUSB端子を使用するタブレットやPCに接続する。

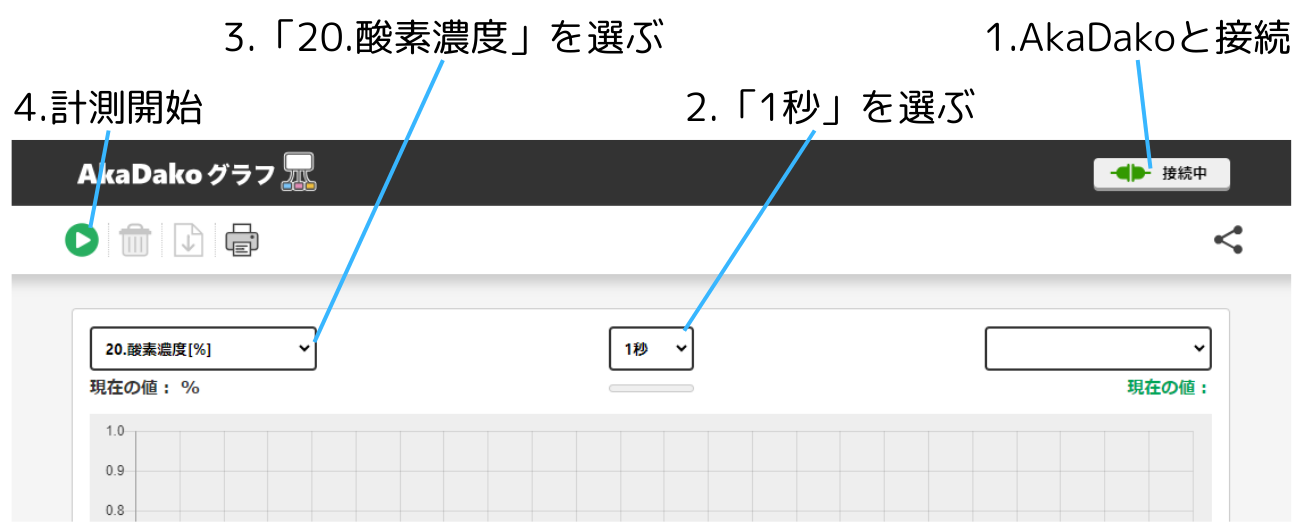

- グラフ アプリを起動する。

- 右上の「接続する」をクリック。

- グラフ左上のセレクターで「20.酸素濃度[%]」を選択する。計測間隔を「1秒」にする。

■実験の手順

- 集気瓶に石灰水を入れ、振ってみて色が変わらないことを確認する。

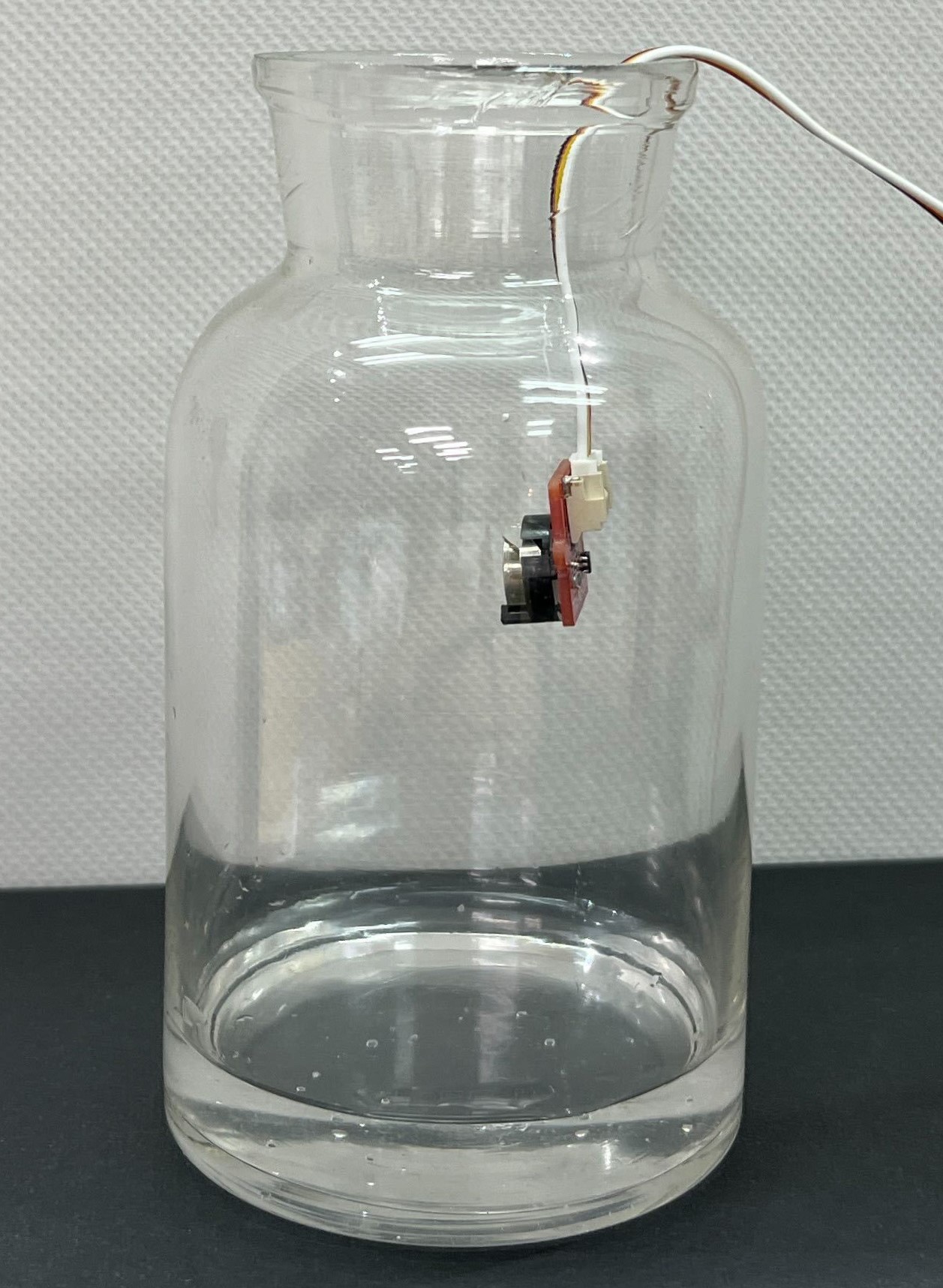

- 集気瓶の中に空気センサーを入れる。(濡らさないように!)

- 「▶」ボタンを押して計測を開始。

- 【注意】センサの性質上、一定条件下でも酸素濃度の値が徐々に減少していきます。酸素濃度の減少率を考慮して、グラフを解釈する必要があります。燃焼による酸素の減少は問題なく観察できます。

- 燃焼さじにろうそくを乗せて火をつける。

- Groveケーブルを焦がさないように注意しながら、火のついたろうそくを集気瓶に入れて蓋をする。

- 酸素の減少をグラフで確認する。

- 火が消え、グラフの値が安定したら、スクリーンキャプチャを撮る。

- 素早く、センサを取り出し、すぐに蓋を閉める。

- 集気瓶を振り、石灰水の色の変化から二酸化炭素の有無を確認する。

■実験後のデータ整理

- 実験で撮ったスクリーンキャプチャを班のメンバーと共有する。

- 普段学級で使っているツール(GoogleドキュメントやMicrosoft Word などスクリーンキャプチャを貼り付けられるツール)を使用して整理をする。(個人または、共有シートでまとめる。)

■実験が終わったら

- 空気亜鉛電池を簡易酸素センサのソケットから外しておく。

先生へ

■本実験の位置付け

- この実験は、小学校学習指導要領に記載されている第6学年の内容「燃焼の仕組み」に関する学習を想定しています。

- この学習では、「燃焼の仕組みについて、空気の変化に着目して、物の燃え方を多面的に調べる活動」を行います。

- 教科書の実験で気体検知管の代わりに、AkaDako用簡易酸素センサーを使うことができます。

■AkaDako探究ツールを使うメリット

- 酸素の濃度の変化をグラフで可視化することができる。

■授業を行うに当たっての留意事項

- 酸素センサーのソケットに空気亜鉛電池をセットした時点から、電池の出力が変化します。実験には特性を理解してご使用ください。※特性は温度や湿度、空気亜鉛電池のばらつきなどによっても変化する場合があります。

- 主な特性

- 酸素センサに空気亜鉛電池をセットした直後は、高い電圧になり、そこから電圧が急激に下がります。10分~15分経つと、電圧の減少が緩やかになります。一度使ったものであっても、酸素センサから外し、もう一度酸素センサにはめ込んだ場合、高い電圧からの急激な減少が見られます。

- この特性から、酸素センサに空気亜鉛電池をはめ込んでから10分~15分以上は放置しておく必要があります。

- 酸素センサにはめ込むだけで空気亜鉛電池を消耗するため、実験が終わった後は空気亜鉛電池を酸素センサから外して保管してください。

- 酸素センサから外して保管した空気亜鉛電池は、数回実験に使うことができます。

- 空気亜鉛電池が実験に使えるかどうかを確認する方法。

- 空気亜鉛電池を酸素センサにセットし、Grove端子をAkaDakoのアナログAに接続する。

- TFabグラフにAkaDakoを接続し、セレクターで「アナログA」「5秒」を選択する。

- TFabグラフの「▶」ボタンを押す。

- 10分程度経った後、アナログA1の値が10以上で安定する場合、ある程度測定が可能です。

■必要なGIGA端末の技能

- 実験の結果を共有ツールを使って、班や全体で共有する。

- スクリーンキャプチャを撮る。

- スクリーンキャプチャで撮った写真を表にまとめる(例えば、GoogleドキュメントやMicrsoft Word)

■関連する学習指導要領解説の記載

■関連する各教科書での指導計画

- 大日本図書6年「ものの燃え方」第1次5,6時の実験場面

- 啓林館6年「ものが燃えるしくみ」第3次6,7時の実験3

- 東京書籍6年「ものの燃え方と空気」第3次実験3

- 教育出版6年「ものの燃え方と空気」第2次の実験場面

- 学校図書6年「ものの燃え方と空気」第3次4実験

- 信州教育出版6年「ものの燃え方と空気」④の実験場面

「こんな教材を開発して欲しい」「オフィシャル教材のここを改良してほしい」等御座いましたら、お気軽にご意見を頂ければ幸いです。